2012年2月18日(土)に仙台市教育センターにおいて、「国際教育シンポジウム2011『世界との絆を 子どもたちの心に』〜今、国際教育ができること〜」を開催いたしました。

永田佳之氏(聖心女子大学准教授)より、「新学習指導要領をふまえた国際教育の可能性と課題ーESDの新しい動向からの示唆ー」と題し、講演がおこなわれました。

また、特別企画「震災支援を生かした国際教育の可能性」として、2つの企画をおこないました。

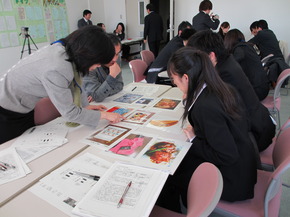

1つ目は、「国際理解のための特設学習〜高砂中学校での実践報告〜」と題し、高砂中学校の先生方が講師となり、震災でいただいた世界中からの支援を授業に生かす取り組みの紹介及びワークショップがおこなわれました。

2つ目は、日米合同「トモダチ」作戦に、通訳(予備自衛官)として参加した阿部美奈子氏より、「Power of Unity一体化の威力〜英語通訳として災害派遣活動に参加して〜」と題し、講演をしていただきました。

さらに、提案模擬授業も2つおこないました。

提案模擬授業1として、連坊小路小学校の石川智之教諭より、「「ウムヨム村のブタの一生」~JOCA地球生活体験学習教材を活用して~」と題し、フォトランゲージなどを含めた授業がおこなわれました。

提案模擬授業2として、鶴巻小学校の大友雄一郎教諭より、「世界の中の日本」~青年海外協力隊の経験者を活用して~」と題し、4名の青年海外協力隊OBを講師としてお招きした授業を展開いたしました。

永田佳之氏(聖心女子大学准教授)より、「新学習指導要領をふまえた国際教育の可能性と課題ーESDの新しい動向からの示唆ー」と題し、講演がおこなわれました。

また、特別企画「震災支援を生かした国際教育の可能性」として、2つの企画をおこないました。

1つ目は、「国際理解のための特設学習〜高砂中学校での実践報告〜」と題し、高砂中学校の先生方が講師となり、震災でいただいた世界中からの支援を授業に生かす取り組みの紹介及びワークショップがおこなわれました。

2つ目は、日米合同「トモダチ」作戦に、通訳(予備自衛官)として参加した阿部美奈子氏より、「Power of Unity一体化の威力〜英語通訳として災害派遣活動に参加して〜」と題し、講演をしていただきました。

さらに、提案模擬授業も2つおこないました。

提案模擬授業1として、連坊小路小学校の石川智之教諭より、「「ウムヨム村のブタの一生」~JOCA地球生活体験学習教材を活用して~」と題し、フォトランゲージなどを含めた授業がおこなわれました。

提案模擬授業2として、鶴巻小学校の大友雄一郎教諭より、「世界の中の日本」~青年海外協力隊の経験者を活用して~」と題し、4名の青年海外協力隊OBを講師としてお招きした授業を展開いたしました。

2012年2月5日に仙台メディアテークにて、「環境フォーラムせんだい2011」が開催されました。

本センターは「子どもの時間プロジェクト」として、ブース出展及びステージ発表をおこないました。

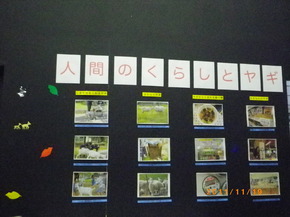

展示コーナーでは、仙台市八木山動物公園と協力し、「宮城教育大学の復興支援」、「大学と動物園の連携」、「動物園から元気をもらおう!笑顔を取り戻そう!」と題し、大学の復興支援、本学とマダガスカルチンバザザ動物公園・八木山動物公園との連携、八木山動物公園の復興支援の各取り組みの紹介しました。

また、「自然フィールドワーク研究会YAMOI」の学生が考案した小さな子ども向けの学習ゲームをおこない、大人の方だけでなく、子供も楽しめる空間づくりを考えました。

本センターは「子どもの時間プロジェクト」として、ブース出展及びステージ発表をおこないました。

展示コーナーでは、仙台市八木山動物公園と協力し、「宮城教育大学の復興支援」、「大学と動物園の連携」、「動物園から元気をもらおう!笑顔を取り戻そう!」と題し、大学の復興支援、本学とマダガスカルチンバザザ動物公園・八木山動物公園との連携、八木山動物公園の復興支援の各取り組みの紹介しました。

また、「自然フィールドワーク研究会YAMOI」の学生が考案した小さな子ども向けの学習ゲームをおこない、大人の方だけでなく、子供も楽しめる空間づくりを考えました。

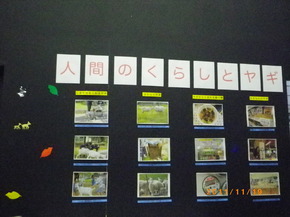

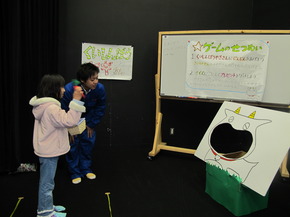

2011年11月19日(土)に仙台市の「せんだい演劇工房10-BOX」で、市民を対象とするイベント「復興への子どもの時間~ヤギと癒し と~」が実施されました。イベントのテーマはヤギと子ども。ということで、宮城教育大学はこのイベントの開催に協力し、ヤギとのふれあいコー ナー、対談コーナー、ストーンペインティング、ゲーム・クイズのコーナー、展示を担当しました。

ゲームとクイズのコーナーでは、「自然フィールドワーク研究会YAMOI」の学生が「食いしん坊ヤギさん,いくつ入るかな?」のゲームを考案。 単純なゲームの点数に応じてヤギについてのクイズが出題されます。こんなゲームでいいのかな?と思うほどのシンプルさがかえって大好評でした。

ヤギとのふれあいコーナーには新潟からきているヤギの「ハルちゃん」と「元気くん」が参加しました。

午後から雨が降り出し、あいにくの天気となりましたが、約300名の参加者はヤギと触れ合って、楽しい時間が過ごせたようです。この日の催しに ご協力を頂きました皆様に感謝します。

ゲームとクイズのコーナーでは、「自然フィールドワーク研究会YAMOI」の学生が「食いしん坊ヤギさん,いくつ入るかな?」のゲームを考案。 単純なゲームの点数に応じてヤギについてのクイズが出題されます。こんなゲームでいいのかな?と思うほどのシンプルさがかえって大好評でした。

ヤギとのふれあいコーナーには新潟からきているヤギの「ハルちゃん」と「元気くん」が参加しました。

午後から雨が降り出し、あいにくの天気となりましたが、約300名の参加者はヤギと触れ合って、楽しい時間が過ごせたようです。この日の催しに ご協力を頂きました皆様に感謝します。

2011年10月18日(火)に大和町立鶴巣小学校において、総合的な学習の時間の中で、宮城教育大学のサークルの1つである「自然フィールドワーク研究会 YAMOI」の学生が中心となって、「鶴巣の川に住む魚について」授業をおこないました。

総合学習をおこなった学生から次のような感想をいただきました。

「この日は天気が良く、こどもたちと楽しい活動ができました。釣りや網で、川の生きものをつかまえたのですが、子供たちはもちろん、私たちも捕まえる度に大喜びでした。

春にも総合学習をおこないましたが、その時と違うところはないか、子供たちは一生懸命観察していました。 捕まえた魚の中には外来種もいました。

最後に鶴巣の川に住む魚について、考えました。

この川から魚がいなくならないようにしたい、外来種により、鶴巣に昔からいる魚が少なくなってしまっているのでどうしたらよいかなどを考えている子どもが大勢いました。

子供たちはそれぞれステキな考えをもっているので、その考えを大切にしてほしいです」

総合学習をおこなった学生から次のような感想をいただきました。

「この日は天気が良く、こどもたちと楽しい活動ができました。釣りや網で、川の生きものをつかまえたのですが、子供たちはもちろん、私たちも捕まえる度に大喜びでした。

春にも総合学習をおこないましたが、その時と違うところはないか、子供たちは一生懸命観察していました。 捕まえた魚の中には外来種もいました。

最後に鶴巣の川に住む魚について、考えました。

この川から魚がいなくならないようにしたい、外来種により、鶴巣に昔からいる魚が少なくなってしまっているのでどうしたらよいかなどを考えている子どもが大勢いました。

子供たちはそれぞれステキな考えをもっているので、その考えを大切にしてほしいです」